もう4月だというのに、今年は読書がちっともはかどりません。特に日本語の本が…

私の読書は、お昼過ぎのひと時に英語の本を、就寝前にベッドの中で日本語の本を読むのが普通で、だいたい2冊を並行して読んでいます。この形式になったのは、夜は疲れすぎていて脳があまり働かないため、英語の本の内容が頭に入ってこないからなのだけれど、最近は日本語を読んでいても数ページで寝落ちしてしまうので、一冊読み終えるまでに数週間、場合によっては1ヶ月以上もかかるのです。そして、せっかく読んだ本の内容をすぐに忘れてしまうのも困ったものです。

Red Sorghum(紅い高粱)- Mo Yan (莫言)

昨年読んだ余華の「兄弟」「活きる」からの流れで、中国人で初めてノーベル文学賞を受賞した莫言の代表作のひとつを読んだ。語り手は、自分の父と祖父母とその周りの人々が中国のある農村で体験した日中戦争の出来事を語る。広大な高粱畑が生活のすべてであり、愛も戦争も死もこの高粱畑で繰り広げられる。日中戦争の物語ということで、日本軍の残虐行為が延々と描かれているものと思って読み始めたけれど、これは反日文学ではなかった。もちろん日本軍の非情な行為のシーンも多々あるものの、それと同じく革命軍や八路軍の同様のシーンもあり、全編を通して惨たらしい描写が絶えない。戦闘シーンと家族や人とのつながりが交互に語られ、その中で「死」が普遍的に描写されている。非常にダークな小説ではあるけれど、中国の歴史の一部として興味深く読んだ。

土と兵隊・麦と兵隊 火野葦平

こちらは日本兵の視野から日中戦争を描いた作品。土と兵隊は1937年の杭州湾上陸を弟への手紙として記しており、麦と兵隊はその後の徐州会戦の進行を記録したもの。ちょうどRed Sorghumの時代と重なることと(場所は違うけれど)、その他に個人的な興味があってこの本を手にした。というのは、私の祖父が徐州会戦を経験しているから。小学生の頃、祖母が家計簿に大事に挟んでいた新聞記事を見せてくれた。その紙面には若い祖父の写真と、その横に「行方不明」という文字があった。祖母は「戦争の時に…」と言っていたから、私は太平洋戦争のことだとずっと思っていたのだけれど、何年か前に実家の押し入れを整理していた時にこの家計簿と新聞の切り抜きが見つかって、大人になってこの記事を読んでみたら、徐州会戦の時のことだった。火野葦平が所属していた部隊と祖父の部隊は徐州に至るまで別の進路をとったようだから全く同じ経験をしたわけではないだろうけれど、似たような体験であったかもしれない。読みながら、私の知らない若かりし日の祖父がそこにいるような気がした。きれいごとばかりではない描写を同様に体験したかもしれない祖父はどう感じたのだろうか。ちなみに、行方不明になったはずの祖父は、太平洋戦争後、生存率数パーセントと言われるニューギニアから帰還している。

The Zone of Interest(関心領域)- Martin Amis(マーティン・エイミス/北田絵理子訳)

地球をぐるっと廻って、こちらは第二次世界大戦中のドイツ第三帝国。これは先述の2冊とは関係なく、この本を元にした映画が日本のアマゾンプライムで見られるというような話をどこかで聞いて、そういえば数年前にアカデミー賞を受賞した映画だったなと思い出した。アメリカではまだ有料でしか見られないけれど、その前に原作を読んでおこうと思い、図書館アプリで電子書籍を借りた。The Zone of Interest(関心領域)とは、アウシュビッツ強制収容所に勤務するナチス軍人らの居住区を指す。小説の主な語り手は3人。ナチス将校のトムソン、アウシュビッツ強制収容所の司令官ドール、ユダヤ人でありながらユダヤ人から没収した貴重品や装飾品の整理をするソンダ―コマンドのシュムル。司令官の妻ハンナを巡り、三人の男たちの人生と心理が変わっていく様子を描く。ナチスが収容所で行っていることを異常だと思わない異常さ。私が戦争文学を読む理由は、決して戦争というテーマが好きなわけではなく、戦時下での人々の心理がどういうものなのかを知りたいということがあるのだと思う。お国のために命を捧げるということ、残虐行為を正当化する集団心理など。いくら読んでも、平和ボケした自分には理解しがたい。

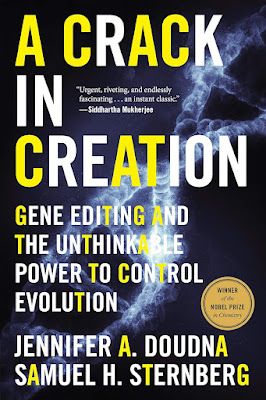

A Crack in Creation(クリスパー CRISPR 究極の遺伝子編集技術の発見)- Jennifer Doudna/ Samuel Sternberg

フィクションが続いたので、ノンフィクションを一冊。複雑極まりなかったゲノム編集技術をCRISPR Cas9という最新技術で一新してノーベル賞を受賞した作者が、発見に至るまでの道のり、未来への展望、そして危機感と危機管理について語った著作。前半の発見に至るまでの話はかなり科学的な内容ではあるものの、一般向けに書かれた本なので、そこまで難しくはない。私はゲノム編集の技術的なことなど何も知らなかったから、バクテリアに感染するウイルスがいることや、そのウイルスに対するバクテリアの免疫がウイルスのDNAの一部を切り取って上書きすること、そしてそのバクテリアの行動がゲノム編集技術につながったことなどを面白く読んだ。ゲノム編集に対する私の考えは決してポジティブではない。単純思考で言うと、私が見てきた中で、植物の中には交配するものとしない物があって、自然界の中で交配しないのにはきっと何らかの理由、交配してはならない理由があるからだと思っている。動物でも、ライオンとトラを交配することはできるけれど、その子供には繁殖力がないという。その子孫を残すと自然界にとってよくないからだろうか。この本が出版されたのは10年近く前のことで、著者はCRISPRを使えば、絶滅した動物を復活させることができると未来への展望として述べているが、つい先日、絶滅したダイアウルフ(ダイアオオカミ)をCRISPRで復活させたというニュースが流れた。マンモスを復活させるプロジェクトも進行中だという。植物の世界ではすでに様々なゲノム編集が行われていて、ラウンドアップに耐性のある大豆をモンサントが開発したことは有名だ。こうしたゲノム編集に関しては、自然な進化がスピードアップしただけだから安心だというのが一般的な考えらしい。またゲノム編集の展望として、遺伝性の病気を後天的に遺伝子治療で治すことが期待されている。鎌形状貧血やハンティントン病などがその候補になるという。私も個人的にハンティントン病に苦しむ人を知っていて、藁にもすがりたい思いというのはわかるので、ゲノム編集を一概に否定することもできないのだけれど、著者が危惧するのはそうした後天的な編集ではなく、胚芽を操作する生殖細胞系列の編集だという。良いとこ取りをした、いわゆるデザイナーベビーの誕生につながりかねないことや、編集した遺伝子が後世に伝わることの不透明な安全性に警鐘を鳴らす。ふと、カズオ・イシグロの「クララとお日さま」の子供達が編集された子供達だったなと思った。著者はそうしたゲノム編集の問題を提起、議論するシンポジウムを立ち上げている。自然の摂理というものは私たち人間が解明できないほど緻密にできていると私は思っていて、その一部を人がいじることで、何か大きな影響を引き起こすのではないかと心配になる。

それでも Jさんは読書のペース早いと思うなあ。

返信削除私なんて聞いているだけなのになかなか前に進まないんだ。 夜はベッドなんか入って聞いても何も頭に入らないまま5分くらいで寝落ちしてるはずだし。。。

最近よく耳にするゲノム。。。この単語を聞くだけでゾクッとするのはなんでだろう。 いまでは遺伝子組み換えなんて果物、植物、動物とか当たり前のように使われているみたいだし、ワクチンだって消費者の知らないところで家畜やら魚やらに含んだり。。。気候や環境までと思うと知るのも怖い気がするんだよね。

私が今聴いている本も第二次世界大戦のドイツがフランスに侵略した背景のストーリーなんだけど、やっぱり戦争って少人数の国のトップのエゴでしかなく、それで不幸と苦難ばかりを引き寄せて幸せになる人なんていないと思うんだよね。 それなのにくりかえし戦争、戦争と世の中から絶えないのは情けないし悔しい。

去年の今頃はすでに16冊も読んでいたのに、今年はまだ9冊ということもあって、あまり読書をしていない気がするんだと思う。まぁ、数が多ければいいということではなくて、きちんと内容を把握してそこから得るものがなければ読書をしている意味がないものね。あと、英語の本は図書館で借りているものが多いから、返却期限までに読まなきゃいけないという切迫観念みたいなものもあるかな。読書ってただの趣味なのにね。笑

削除ゲノム編集については賛否両論があるようだけれど、CRISPRはまだ新しい技術だからその安全性や影響が不透明な所が怖いと思うの。結果が分かるのはずっと後のことだと思うし。特に遺伝子操作されたEmbryoに関しては、そういう技術があるからといって実際に使っていいかどうかというのは、人間の倫理観に委ねるしかないんだろうね。核兵器が存在してもそれを使ってはいけないのと同じく。

私はなぜか戦争文学ばかり読んでいる気がする。今も井伏鱒二の「黒い雨」を読んでいるところ。戦争は、宗教と領土と資源がその起因であることがほとんどで、人間は何千年も同じような理由で紛争をくり返しているんだよね。そして、罪もない一般人が犠牲になってしまうのが本当に悲しい。